苏莲托主页

www.suliantuo.net

77、78、79校园文化小说

作者:晓屿

作者授权

内容简介

《冶炼》反映的是1977年恢复高考制度以后前三届大学生们的学习和生活。即七七级、七八级、七九级大学生们的学习和生活。以七九级的学生为主。这三届大学生们的年龄参差不齐,有“老三届”(六六年、六七年、六八年的初、高中毕业生)的学生,有“新三届”(六六年、六七年、六八年的小学毕业生)的学生,有“新三届”之后的下乡知识青年年龄段的学生,有“文革”结束后的高中毕业生,有应届高中毕业生。这几届学生同处一个学校,一个年级,一个班级,彼此性格、年龄差异很大。他们既有共同点,又有不同点。他们互相影响、互为点缀,成为七十年代末、八十年代初的一个特殊群体,一个前所未有的、以后也不会再有的特殊群体。

小说反映了“文革”结束,改革开放初起这段时间大学的状况,反映了社会的新旧更替对学生的影响。同时,学校的变化、学生的表现也是社会的一个缩影。

小说在一定层度上揭示了家庭教育、学校教育和社会教育对学生成长的重要作用。

四、普通话比赛

时间过得真快,要到元旦了。二十世纪七十年代转眼就要成为历史。学校决定在学生中间举行迎接新世纪的活动,活动形式不限,各系自行开展。中文系领导考虑到元旦后紧接着就是期末考试,本着不增加学生负担,又把活动搞好的原则,决定以班为单位开展普通话比赛。

七九级一班的文娱委员龚学山负责组织七九级一班的参赛活动。她和团支部宣传委员柯霞商量着办法。商量的结果是,找几个人来齐诵,前面再找两个同学领诵。为了节约时间,齐诵全用女同学。

接下来是定人选,龚学山对柯霞说:“我不参加算了,主要是我的乡土口音太重,普通话还不标准。我看我们寝室可以找出四个人来。你、宋为民、张小玉、米莉莎。”

柯霞略为想了想说:“好吧,领诵的男同学找谁呢?在龙力山和李进中选一个吧。他们两个都高,说话声音也比较厚重。”

“我看叫李进算了,龙力山总是很严肃,也不知道他愿不愿意。李进活跃些。”龚学山谈了自己的看法。

“就这样吧。你负责把这件事告诉班长丰宁,看看他有什么意见。我负责通知龙力山和李进。如果他俩都没意见,就这样办。”柯霞同意了。

一切都按预定的进行,当柯霞将此事告诉李进时,李进爽快地答应了。

龚学山中午在寝室里通知预定的另三人。宋为民热心这类活动,爽快地应承下来。米莉莎听说叫自己,心里直打鼓,她缺少自信,忙说:“我呀,我怕不行吧。我声音小,最好是叫别人。”

柯霞说:“这么多人,你怕什么?我都要去。”

龚学山说:“人多,没关系。我要是普通话说得好,我还去了呢。”

米莉莎犹豫了一下,勉强答应了。

龚学山叫张小玉参加并叫她领诵,她人高,和李进的身高相配。

张小玉忙不叠地推辞:“不行,不行,我出不得众。”

柯霞、龚学山、宋为民都劝她参加,怎么劝也没用。

柯霞看着实在不行,就说:“算了吧,另外再找人。”

张小玉看见不找她了,心里松了一口气。但又不甘心落后似地解释:“唉,我主要是胆子小,出不得众。不然,我肯定做得很好。你们信不信?”

众人都不吭声,米莉莎见大家沉默着,说了句话:“信呢,就是认为你能做好,才叫你。我还不如你,都赶鸭子上架了。”

柯霞和龚学山在其它寝室又找了四个女同学。

朗诵诗歌定的是十八世纪德国著名戏剧家兼诗人席勒的两首诗:《孔夫子箴言》和《希望》。

女同学谁来领诵?龚学山建议柯霞领诵,理由是柯霞嗓子好。柯霞没有推辞。

大家开始排练了,大家努力在最短的时间里把诗歌背熟。

谁知在排练的过程中,大家意外地发现,宋为民的声音和李进的声音更协调。可惜宋为民太矮。大家议论了一会儿,柯霞说:“算了吧,这是普通话比赛,又不是选人。就让李进和宋为民领诵吧!”于是就这样定了。

在背诵和排练中,大家从这两首诗中领悟到诗歌蕴含的深刻哲理,领悟到诗歌所包含的深广的内涵。

《孔夫子箴言》

时间的步伐有三种不同:

姗姗来迟的乃是未来,

急如飞矢的乃是现在,

过去却永远静止不动。

……

空间的测量有三种不同。

它的长度绵延无穷,

永无间断;它的宽度

辽阔广远,没有尽处;

它的深度深陷无底。

它们给你一种象征:

你要进入完美之境,

须努力向前,永不休息,

孜孜不倦,永不停止;

你要看清世界的全面,

你要向着广处发展;

你要认清事物的本质,

必须向深处挖掘到底。

只有坚持才到达目的,

只有充实才使人清楚,

真理藏在深渊的底部。

……

《希望》

……

希望领着他深入人生,

她跟着快活的孩子,

她的魔光吸引青年人,

她不跟老年人同逝;

他倦于浮生,在墓中埋藏,

但在他墓畔,还树立希望。

……

由于领悟到诗歌的深刻内涵,大家彼此交换着对诗歌的处理意见,没多久,大家达成了一致意见:由李进执笔,分别在两首诗的后面作引申。

李进根据大家意见很快作出了引申,由此大家朗诵的效果渐倾成熟。大家在朗诵时已不是在完成任务,也不是在众人面前表演。他们沉浸在诗歌的意境中。

他们的思维随着十八世纪德国伟大的戏剧家兼诗人席勒的思维一起遨游……

中国两千年前的孔子进入两百年前德国席勒的思维,现在转一个大弯又进入中国二十世纪七十年代末的大学生的思维。中国,德国,中国;二千年前,两百年前,当代……这里时间和空间的跨度都非常辽远。

正如席勒所说:空间的“长度绵延无穷,永无间断;它的宽度辽阔广远,没有尽处;它的深度深陷无底。”可是今天,这种长度、宽度、深度奇迹般地汇到一起,给这群即将进入八十年代的大学生们带来了这么多的启迪,这么多的遐思,这么多的收获。而且这空间的长度、宽度、深度将继续延伸,如同博大的宇宙,无边无际,无始无终……

时间和空间的永恒和博大却给人以短暂的机会与狭小的空间。“你要做幸福、聪明的人,走完你的生命的旅程,要听迟来者的教诲,不要做你的行动的傀儡。别把飞逝者选作朋友,别把静止者当作对头”。“世人总希望永远在改进”,希望“这是人心中大声的宣扬:我们生来要更好”。

这一群大学生被席勒的诗感动了,被自己的选择感动了,被自己的朗诵感动了,被自己的体会感动了。就连一直坚持和大家一起排练的龚学山都被朗诵感动了,不时地跟着大家进入角色。

大家一致认为:这种气势,这种朗诵,这种原诗和创作诗的结合都很有特色,到时一定不会损害中文系七九级一班的名誉,一定会给班集体增光的。

李进又把男生中的录放机借来,选取好合适的乐曲,配乐朗诵,效果居然更好。大家心中倍感欣慰。

米莉莎心中感觉很好,她发现参加这样的活动很有乐趣,心中暗想:如果今后还有这样的活动,自己一定争取参加。

元旦即将来临,学校到处充满喜气。学校大门、院办公楼、学校大礼堂、各系办公室所在地都作了特别的布置,装饰典雅、漂亮,富有新意,处在这样的氛围里,同学们心里都很高兴。

中文系的普通话比赛时间定在12月31日下午两点半钟。地点在大礼堂。

大学的大礼堂规模比较大,这应该是根据大学生在校人数的比例来修建的。

尽管不可能装下所有的在校生,但也不会显得小气。

大礼堂和学校的足球场是近邻,宽广平坦的足球场的一端就是大礼堂,一下就显出了大礼堂的宏大,大礼堂能容纳千人以上。正面的两个大红门宽大显眼,与整个大礼堂成正比,气势突现。大礼堂的两侧各有几扇侧门。

七七级、七八级、七九级各班的学生按时到大礼堂坐好。七九级的位置排在最前面,也许是考虑到七九级是低年级吧。七九级的同学对于自己坐在前面感到非常高兴。

当然,第一排是中文系的领导、老师评委加77级、78级的学生评委。

比赛安排的顺序是七七级一、二、三班;七八级一、二、三班;七九级一、二、三班。

在中文系三个年级的后面,有一大部分的坐位是空着的,但这些坐位被外系来看热闹的同学们占据着。

在南方大学,非中文系学生对中文系的学生有一种特殊的看法,认为中文系的学生浪漫、才艺广泛,文艺细胞丰富,但凡中文系的活动,不少外系的同学都喜欢来观看。

演出前的气氛热烈,演出现场说话的人多,嗡嗡声不断。

此时,大礼堂舞台上厚厚的红色丝绒幕布是合拢的,舞台上方的灯光投射到红色丝绒幕布上,光鲜热烈。

不知道比赛的场面会给人什么样的体验和感受。

演出前的神秘与期待让所有在场的同学都有些兴奋。

时间到了,比赛开始。

红色丝绒幕布并没有拉开。

一对男女报幕员从舞台左边沿着红色幕布的边沿走到舞台中间。

女报幕员身材窈窕,穿着红色的时装,黑色的长裤;男报幕员身材高大,穿着灰色的西装,打着领带(不知是哪里弄来的)。两人年龄起码在二十六、七以上,端庄、成熟。

他俩用标准的普通话致开幕辞。七九级的同学看着这两个报幕员,私下里议论“报幕员不错”,“气质很好”“嗓音富有感染力”,“肯定是‘老三届’的学生”……

“第一个节目:《月光曲》,由七七级一班演出。”随着女报幕员悦耳的尾音结束,二人身后丝绒的大红幕布徐徐拉开,同学们的注意力很快被舞台上的情景吸引了。

舞台上灯光并没有全开,营造着一种夜晚的景象。

舞台上有几件道具:一面开着窗户的墙(纸板做的),在舞台前面偏左,窗下放着一张桌子,桌子旁边放着一张椅子(这是室内),室内另一端——舞台偏右的地方放着一架钢琴。

一个身穿白色连衣裙的盲姑娘坐在窗下,双肘搁在桌面上,双手托着自己的脸,仰头望着“窗外”的“夜空”。舞台背景全是深蓝色,左上角有一轮淡黄的圆月,舞台内左边高空的角灯射出的淡黄色光,准确地射进“窗户”,也照在盲姑娘的脸上。钢琴边站着一个男生——盲姑娘的哥哥。

盲姑娘非常渴望看到月亮,看到月光。

哥哥知道妹妹的心情,体谅妹妹的感受,主动向她谈起月亮的话题:

“月亮与月光是宇宙自然对地球的赐予。

“太阳、地球、月亮,神奇的组合一起,恒星、行星、卫星,按特定的规律运行,神奇、深邃。

“月亮环绕着地球旋转,随着方向与位置的变换,月亮和月光在地球上呈现出万象景致。

“月亮在山峰的后面爬上天空,山区的雄峰、山林的一切,洒满了清柔明媚的月光。

“月亮在波涛万顷的海平面上缓缓升起,大海的水面上碧波万顷、波光闪烁。

“月亮在一望无际的平原上升起,人类劳动成果——庄稼、树木、果林环抱着散落的村庄清晰可见。

“夜晚和月亮紧密的联系在一起,地球被月亮的光芒映照的地方,沉静、万物空灵,万籁俱静。”

听到这里,妹妹接过哥哥的话,表述着她心中的月光。标准的普通话带着感情和渴望,把她心中对月亮与月光的美好描述得美妙如画:

“寂静的夏日的夜晚,大地沉睡了,许许多多不知名的小鸟归巢,安静舒适、全家团聚,相依而眠;各种昆虫躲进草丛中,停止了歌唱,安静地享受着夏日宁静的夜晚。大地万籁俱寂。

“今晚的夜空,天,不再是黑黑的。一张圆盘似的月亮高高的镶嵌在夜空中,一动不动。月亮无私的把自己的光献给宇宙,献给银河系,献给它依恋的地球,献给它始终环绕旋转的地球,献给地球上的高山、平原、海洋、湖泊、森林、沙漠;献给地球上的万物;献给地球上热爱和平的人们。

“月光没有温度,但它有温柔的心。月光亮亮的,它让黑暗的天空有了色彩,变成了灰蓝色;月光照亮了地球,让黑暗的夜晚,万物都能彼此看见,都能领略月光带来的美。

“月光是淡淡的白色?月光是浅浅的黄色?书上说,有时候,月亮围着地球转,月亮成了半月,就成了半个圆盘,有时候月亮又成了弯月,像农人使用的镰刀。

“有时候,风吹来,云飘来,月亮被云遮住,会形成千变万化的景象,能够看见这千变万化的景象,那一定非常幸福。”

年轻男子——姑娘的哥哥看着盲妹妹的举动,他走到妹妹身后,双手扶着妹妹的肩。他很高兴,妹妹在描述月亮和月光的时候,把他曾经描述色彩的词语用上了。妹妹站起来,哥哥向妹妹描述月夜的景色:

“是的,月亮是美的,月光是美的。月亮有时候看上去是乳白色,有时候看上去是淡黄色。有时候是圆月,有时候是半月,有时候是弯月。

“云朵的浮动、飘浮,云层的移动、云海的涌动,都会给月亮、月光配上不同的画面。

“月光下,大地是寂静的,因为是在夜晚。但在有些时候,在有些地方,月光下也有热闹的时候,各种昆虫在夜晚齐鸣,小溪在山涧快乐的奔流,小河在月光下轻声地流淌,大江大河在月光下奔涌,气势宏大,一泻千里;水面上泛着波光,一闪一闪,美妙极了;潮汐到来,大海躁动,光影闪现,景象万千。

“起风了,月光下,风声带来不同的情景。小小的风,舒爽,温馨,掠过脸庞,如耳边厮磨与呢喃;有时风大些,豪爽、气派;风大到极致,狂风嘶吼,摧枯拉朽……

“森林、小溪、湖泊、大江、大河、大海在风的助力下,展现出不同的画面。

“月亮、月光下的画面,变成有声画面。

“月夜是静谧的,月夜是有声的,月夜是雷霆万钧的。”

……

“哥哥,我看不见。但是我能听见呀!你说的月光下的夜晚昆虫齐鸣,小溪奔流、小河流淌、大江大河一泻千里,声势浩大,我听见过呀。你说的风小、风稍大,风大的情景,大海的潮汐,我也体会和感受过的。”

妹妹为自己不能看到美丽的月亮、不能看到美丽的月光感到深深的怅惘。

妹妹想起一件事,她说:

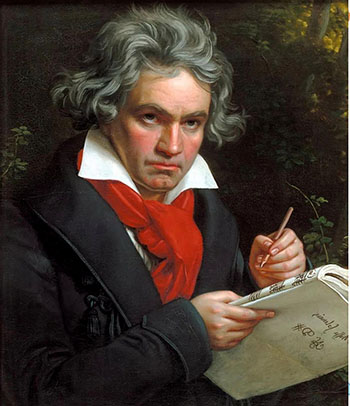

“哥哥,听说,贝多芬能用音乐表现世间美好的事物,能够用音乐表现各种景色。那一定也能表现月亮的美,月光的美,是吧?我要是能亲耳听到贝多芬弹奏的乐曲,亲耳听到他在钢琴上表现月光的美景该有多好啊!”

哥哥知道,妹妹的世界里鼓励她撑起生活的风帆的就是贝多芬的音乐作品。在贝多芬的音乐作品中,她感受到了生活中很多她不能看到和不能接触到的东西。他理解妹妹的心情,不知道该说什么好……

妹妹那充满渴望的表情和内心的表白,恰好被从窗外路过的贝多芬听见(贝多芬耳聋前)和看见。他的心灵受到很大震动。他轻轻地走进屋。妹妹和哥哥沉浸在自己的世界中,不知道有人进了屋。贝多芬走到钢琴前坐下,略微沉吟,双手在钢琴上一动,随着十指灵巧地在黑白键上跳跃,灵巧地在排列整齐的黑白键上滑动,快慢结合,舒缓结合,一首美妙动听的乐曲飘然而出,动人的旋律划破了寂静的夜空……

随着音乐意境的发展,乐曲的流动,贝多芬在钢琴上的手快速地滑动、跳动、展现在他们眼前的不再是轻柔、明媚的月夜。

世界发生了翻天复地的变化,钢琴的快速的节奏和激烈的乐音敲打着二人的心鼓,他们沉浸在一种强烈的、与前面的画面形成强烈反差的意境中,一种剧烈的摧枯拉朽的、山崩海啸似的场景扑面而来,月夜下的另一种画面展现在他们的眼前……

妹妹和哥哥迅速而激动地转过身注视着传出乐曲的地方……

随着乐曲的进展,那跳动的音符在妹妹眼前展示出一副美丽的画卷,变幻莫测的画面……啊,月亮、月光,我看见了,我看见了,妹妹那富于表情的脸向观众表达了一切,观众也随着她的心情而激动……

钢琴曲终了(只弹了片断),“贝多芬”站起来,面向兄妹俩饱含深情地注视了一会儿,然后深深地鞠了一躬,慢慢地退出了屋……

哥哥什么也没有说,也不忍打破这美好的情景。妹妹久久地沉浸在乐曲的意境中,全然没有意识到面前发生的一切。良久,妹妹才回到现实中,她激动地喊道:“贝多芬,哥哥,一定是贝多芬,快带我去见见他!”

哥哥看着激动的妹妹,扶着她向门口走去,嘴里说着:“是的,是贝多芬,她来了,她永远陪伴着你……”

画外音响起:“从此,一首伟大的乐曲诞生了:贝多芬《第十四钢琴奏鸣曲》,又称《月光曲》。”

女报幕员站在舞台的内侧,台下看不见的地方,通过麦克风补音。

大红幕布徐徐合拢。

会场里响起了热烈的掌声。

米莉莎一看那弹奏钢琴的“贝多芬”,吃了一惊,那不是她刚到学校时碰到的第一个人吗?在大门口,他问她“同学,你是哪个系的?”原来他是七七级一班的,看他那年龄,定是“老三届”无疑。米莉莎眼前又浮现出她熟悉的“老三届”们的影子……

七七级二班的节目是《走向未来》。这是一部表现当代大学生活的短剧。

五个大学生,三男两女,表演大学学习、生活片断。

其意是:中国在结束十年动乱以后,教育所面临的现状。中国急需“四化”建设的人材,中国新一代的大学生将以新的姿态走向祖国的四面八方,接受祖国的检验,挑起“四化”建设的重担。

七七级三班的节目是:晨练。表现的是校园早晨练习,包括学习与体育锻炼。巧妙的是将这个晨练与国家的未来与发展联系起来,现在,国家进入了一个新的阶段,今天的晨练,今天所做的一切,就是未来的基础和发展的动力。

七八级一班的节目是《校园情深》,《校园情深》表现的是学生与老教授们之间的情谊。

七八级二班的节目是短剧《父辈与我》,《父辈与我》写的是父辈与年轻一代的我,在观念上的冲突,及父辈与晚辈之间的情感联系。

七八级三班的节目是:割裂。丢掉过去(文革)给国人及这一代年轻人所带来的痛苦和束缚,努力进取,为国家的发展,为国力的强大作出努力。

七七级、七八级的节目都是以短剧的形式出现,以话剧的形式内容丰富多样。让七九级的同学大开了眼界。

这七九级一班几个准备上台的同学,李进、米莉莎、柯霞、宋为民等私底下议论起来。

“我们还比赛什么呀?与77、78级相比,我们就是小儿科。”宋为民说。

“77、78级的“老三届”、新三届”学生多,他们阅历丰富,比我们大那么多,我们哪里是他们的对手?”柯霞感叹。

“七七级、七八级的演员中,你们有认识的吗?”宋为民问。

“什么叫认识?我知道他们,他们不知道我。”柯霞说。

“就是,我知道那个“贝多芬”,新生到校时,他们七七级一组同学到学校大门口接新生,接到我了。”米莉莎说。

“还有那个易之宇,进校时,全校迎新会上,他朗诵雷抒雁的诗歌《小草在歌唱》,声音富有磁性,朗诵得也好。”和几个参加朗诵的同学站在一起的龚学山说。

“那个《父辈与我》的女演员刘欣欣,七八级学生会的,迎新会时,中文系组织者之一。”宋为民道。

“我们的普通话比赛节目好幼稚哟,好浅显哟,没信心了。”龚学山再次说道。

77、78级所有的班级,全是自编、自导、自演的话剧、短剧。这哪里还是什么普通话比赛,完全是中文系的话剧比赛、编剧比赛、导演比赛、演员比赛。79级的节目完全和他们不在一个层面上。真是显得幼稚,还有点丢脸。米莉莎想,但她没有说出来。

其实大家也是这样看的,都知道彼此心里想的什么。

李进看见大家的情绪,知道他们的心情,他说:“老三届”学生中有“文革”前的高中生,有些是高中毕业了的,比我们这些“文革”中的高中生强多了。而且“老三届”和“新三届”学生比我们阅历多,经历多,思考得多,他们能够写出剧本、自导自演,这个很正常,我们向他们学习就是了。这算是开了眼界。”

“真是佩服这些“老三届”、 “新三届”的大哥哥、大姐姐们。”宋为民说。

在场的几个学生在心里真的敬佩这些“老三届”、“新三届”的大哥哥、大姐姐。

“老三届”是“文革”时期1966年、1967年、1968年毕业的初、高中毕业生的统称。

“新三届”是“文革”时期1966年、1967年、1968年毕业的小学毕业生的统称。

“新三届”学生“文革”开始时,还是小学生,没有直接参与前期的“革命行动”,但在稍后一段时间,在某些地区、某些时间段、某些范围内,一定程度上参与了“文革”行动,也受到“文革”的影响。他们初中毕业、甚至有些同学还没毕业就 “下农村”、支援边疆去了。好些学生是在农村,在边疆参加高考,进入大学的,他们的生活经历也比较丰富。

七九级一班的班长丰宁是“新三届”的学生。“文化大革命”开始,他是小学五年级的学生,“停课闹革命”期间虽然没他们的事,但观看、一定程度上参与小学老师们的“文革”活动,参加斗争校长领导的活动是有的,虽然是看,也算参加吧。。

随着文革的发展,他们参与城市地段上组织的活动,参与动员因客观原因留守的“老三届”学生下农村的活动,参与斗争地段上的“地、富、反、坏、右”分子的活动……

“复课闹革命”期间进入中学,此时的中学,学校教材变更为地方性的临时教材,学生们无心上课,老师们的教学也大打折扣。勉强维持到毕业就下了农村。丰宁运气好的是,因为表现好,又赶上征兵工作,于是参军去了部队。三年退伍回到地方政府部门工作,随后79年考上大学,成为南方大学的学生。

丰宁自然与77、78级中“新三届”的一些学生有着联系与交往。他的成熟也让79级的同学对他另眼相看。

本次普通话比赛,他赞同柯霞与龚学山的安排。他也知道77级与78级全是他们自己编写、排练的话剧、短剧,79级能够把诗朗诵排练好,就已经不错了。所以,他没有过多的建议。

现在他听着自己班上几个同学的议论,他没有说话。大家都有一个学习的过程,都有一个成长的过程。

他知道,这几个人议论、赞叹之余,已经产生出对自己即将演出的节目感到信心不足了。这时,只有让他们几个人自己去进行演出前的心理调整。

此时,要轮到七九级一班了。他们上台,在后台等候,李进见大家受到了打击,心中的自信减少了一大半,完全失去了底气,急忙给大家打气:“到了这种时候了,别泄气。我们要尽最大的努力,节目比不上他们,但我们的精神是饱满的。”

大家想想李进的话,是这个道理,于是大家昂首挺胸走上台,精神饱满地投入到诗歌朗诵中……

在舞台旁边帮忙的同学按响了砖头式录音机,录音机与一个麦克风相连接,录音机里的磁带在旋转中流传出美妙的音乐。他们曾经自以为很好的表演,还是以一种配合到位的情景表现了出来。

下台后,大家又看了七九级二班和三班的表演,结果,七九级的节目都是这种格式——诗歌朗诵。大家心中很不是滋味。

最后评选结果出来了,一、二、三等奖均与七九级无缘。

李进对大家说:“别在意比赛成绩,我们本来就是来学习的。”

几人七嘴八舌地说:“是啊,我们开了眼界。”

“我们看到了自己的差距”。

“普通话比赛并不仅仅只限于朗诵”。

“我们的思维和能力受到限制”。

“大学里,要学的东西多了去了”。

……

大礼堂里,坐在中文系三个班后面座位上的同学,是外系来观看的学生,此时,他们也在议论纷纷,他们当然为77级、78级表演的同学喝彩。

议论这平均年龄小于77级、78级的79级小同学们,应该好好向前面两个年级的同学学习。

表演结束,离开大礼堂了。

米莉莎惊奇地看到福利院里老师的儿子,张大哥站在门口与他人说话。这个七八级的数学系“老三届”的大哥竟然也关注他们中文系的活动。张大哥一扭头看见出来的米莉莎,结束了和那个同学的谈话,就地等着米莉莎的走近。

米莉莎看出他在等她,于是离开同学向他走去。

走到微笑着面向她的张大哥面前,米莉莎还没有说话。

张大哥把手里的一个小布包递给米莉莎:“这是妈妈叫我带给你的。”

米莉莎接过小布包打开看,里面是一件新织的毛衣,高兴地说:“谢谢你妈妈,真不好意思。”

米莉莎觉得说什么话都很苍白,但不说又不行。说了,表明自己很开心,很高兴,也知道感恩。

因为张大哥的母亲和阳光院其他老师已经为她做得太多了。她是她们共同的孩子,到了她们无论为她做什么事,都是理所当然的程度了。

所以,米莉莎没有再说什么,她换了话题。

“不好意思,张大哥,让你们看笑话了。”她指的是她们刚才台上的诗歌朗诵。

“没有看笑话呀,哪有什么笑话?表现不错嘛。”张大哥说。

米莉莎一听张大哥说没有看笑话,她相信。于是换了一个角度:“我们的节目很幼稚吧!”

“也谈不上幼稚,就是相比而言,简单了些。”张大哥微笑着说。

“是的,我们哪里敢和你们这些‘老三届’的大同学相比?”

“‘老三届’同学比你们大,经历比你们多,他们的节目比你们好,不也是应该的吗?”张大哥回应。

米莉莎知道他带有宽慰的性质,没有再提这个话题。反问“你们系的歌咏比赛搞得怎么样?你们班拿名次了吗?”

数学系在学校是小系,学校只有中文系和外语系是大系。

数学系各班人数少,训练唱歌容易些,他们自己系确定的活动内容也顺利完成了。

张大哥说:“不瞒你说,我们班还得了第一名。想不到吧!”

米莉莎看他那自得的样子,也笑着回应道:“没有什么想不到的,有你这类‘老三届’的同学在班上打主力,拿第一名也是应该的吧。”

“好好,应该应该,继续努力,什么都应该!”

“我们要好好向你们学习,争取做得更好!”

“好,行。”张大哥干脆地结束了话题。

……

元旦以后,很快就进行复习考试。考试一完,进校后的第一个寒假到来。同学们飞一般地奔家的所在地而去。

本页部分图片来自网络

点击以下链接,可以进入相关页面阅读

《冶炼》(三、温柔敦厚)《冶炼》(五、承 受) 《冶炼》 (七、画展)

《冶炼》(九、求索) 《冶炼》(十、匀 泉) 《冶炼》( 十一、竞 选)

《冶炼》(十二、红五月歌咏比赛) 《冶炼》(十三、情谊无价)

《冶炼》(十四、美学课的启迪) 《冶炼》( 十五、女排万岁)

《冶炼》(十八、“冲出亚洲”) 《冶炼》(十九、暑期采风[1]) 《冶炼》(十九、暑期采风[2])

《冶炼》(二十二、提前召开毕业晚会) 《冶炼》(二十三 走向未来)