苏莲托主页

www.suliantuo.net

作者授权

作者:向以鲜

600 年前,四川马湖府的山林里,有一群人以生命换来了紫禁城的辉煌。工部尚书宋礼愁到白头——砍倒的楠木巨木藏在危崖深谷,怎么运去北京建紫禁城?

可一夜之间,巨木竟自己滑入溪河,顺着金沙江、长江、京杭大运河,直奔京城!

朱棣听闻直呼 “神迹”,给那座山赐名 “神木山”,还让胡广写碑文建祠祭祀。可没人想到,这根神木背后,是大明近两百年的采木血泪。百万根楠木从四川运出,耗资上亿两白银,工匠们疲死、客死的惨状随处可见,更成了西南改土归流的导火索,彻底改变边疆格局!

“神木,对大多数人来说是个陌生的概念,但说皇木(也称黄木)则容易让人理解,即皇城宫廷营造用木。但神木与一般的皇木还有一些不同,它是特指从明朝之后被神圣化了的皇木,因为在明之前就没有神木的说法。所以,这里面有一段非常传奇的历史,一个‘神’字赋予了它不同寻常的意味,《大明神木记》就是讲这件事的来龙去脉的。”

作者龚静染以真实脚步,逼近历史真相,融合历史学、地理学、人类学等多学科视角,解码皇权、生态与边疆博弈,通过文献研究、人物采访、田野考察,跨越五百年,还原百万楠木北迁的血泪史诗,揭开明朝由盛转衰的隐秘线索。

想知道神木如何串联起王朝兴衰、工匠命运?《大明神木记》带你实地走访,从一座蜀山的变迁,读懂六百年前的历史真相!

神木秘史:一部楠木与帝国、边地与人的命运悲歌

文 | 向以鲜(诗人、作家、四川大学历史教授)

龚静染新著《大明神木记》(上海译文出版社2025年10月出版)中的“神木”,并非传说中的通天神树,而是真实生长中于大地之上的楠木,主要耸立于巴蜀之地。

“楠”字不见于先秦典籍,东汉《说文》中有一个“枏”字,许慎说是梅树的一种,后写为“柟”,其实就是“楠”的异体字。“楠”字为后起字,意即生长于南方的巨木。大约到了盛唐时代,楠木开始进入诗人视野。李白可能是第一个写及楠木的大诗人,他在江油所作《普照寺》一诗中写道:“天台国清寺,天下为四绝。今到普照游,到来复何别。楠木白云飞,高僧顶残雪。门外一条溪,几回流岁月。”可以想见,当年普照寺的那株楠木极其高峻挺拔,在白云残雪的映照之下,显示出寂静超迈的气质。

第二个热爱楠木的大诗人,则是诗圣杜甫。李白面对故乡的楠木,还只是一种欣赏和赞美;杜甫则对楠木产生了一种命运与共的内在关联:在其入蜀后的次年,亦即上元元年(760年)春天,杜甫在锦城浣花溪西畔修筑草堂,一棵已有两百多年树龄的古楠树,成为其“卜宅从兹老”的重要理由:“楠树色冥冥,江边一盖青。近根开药圃,接叶制茅亭。落景阴犹合,微风韵可听。寻常绝醉困,卧此片时醒。”杜甫太喜欢这棵楠树了,决定将草堂筑于楠树旁,心心念念的药圃也开在楠树之下。

始料未及的是,仅仅过了一年,心爱的楠树被一阵风暴刮倒了。为此,杜甫悲伤地写下《楠树为风雨所拔叹》:“倚江楠树草堂前,故老相传二百年。诛茅卜居总为此,五月髣髴闻寒蝉。东南飘风动地至,江翻石走流云气。干排雷雨犹力争,根断泉源岂天意。沧波老树性所爱,浦上童童一青盖。野客频留惧雪霜,行人不过听竽籁。虎倒龙颠委榛棘,泪痕血点垂胸臆。我有新诗何处吟,草堂自此无颜色。”楠树倒了,就像一只深山的老虎倒下,一条深渊的蛟龙死去。没有了楠树,草堂顿失往日苍翠颜色,一时之间,杜甫连诗歌也不想再写。

唐宋以降,作为一种珍贵的家具及建筑材料,蜀中盛产的楠木,开始被人们广泛关注。到了明清两代,纹理精美到超乎想象的多年缓生常绿乔木桢楠,即民间所说的金丝楠,已经成为皇家建筑(包括宫廷及陵墓)专用材质。

我在十多年前的《中国石刻艺术编年史》中,曾数次著录与楠木相关的石刻史料,其中一件刻于大明永乐四年(1406年)十二月二十一日的《伐楠木运京记》印象深刻:1987年文物普查时发现于四川通江县长胜、文胜两乡交界处,石碑尺寸270厘米见方,厚70厘米,隶书,全文87字,碑文记载了砍伐楠木运往北京的情况,这些楠木运至北京可能用于修建故宫,“永乐四年八月十三日,钦奉圣旨采办木口。本县原差总甲马廷吏管领仓谷悍夫人等,前在白崖山场内采办堪中楠木十筏,致十二月拖曳直低(抵)肖口河下运赴重庆府,接运赴京交割。太岁次丙戌年十二月二十一日记。”

从中可知,采伐楠木不仅是一项艰苦的工作,也是一项野蛮凶悍的工作。经过明代大量采伐,蜀中楠木,在较易接近的山地已经很难找到像样的原生树木。或许是一种巧合,龚静染对于神木的叙述,其时间起点,恰恰也是在大明永乐年间。

突然想起杜牧的《阿房宫赋》,“蜀山兀,阿房出”,庞大的阿房宫中的木材,主要来源于蜀中,这些木材之中,一定包括大量的楠木。这样算来,入蜀采木(尤其是楠木)的历史,至少可以上溯至秦朝,迄今已整整两千多年。

合上龚静染的《大明神木记》,仿佛还能听见川南深山里的鹧鸪声,清越而悠远,穿越数百年时空,在书页间回荡。这不是一本寻常的历史著作,而是一场充满体温与呼吸的田野调查,一次沿着时光溪流的溯源之旅。作者以“神木”为线索,编织出一张纵横交错的网,网住了大明王朝的宫廷秘辛、西南边地的族群命运,还有被历史尘埃掩埋的普通人的悲欢。

倘若风物有其灵魂,那么神木山便是一位沉默的巨人。《大明神木记》,首先是一部楠木为核心对象的风物志,娓娓道来之中,让人们重新审视那些看似无言的山水林木,从中窥见神一般存在的楠木秘境,听见神木的迷人呢喃。

明朝永乐年间,四川马湖府特别是神木山地区,被一片被原始森林覆盖。在海拔1500米的群山之间,生长着树龄动辄千年的金丝楠木。它们“枝扰云汉,根入地下不知几百尺”,成为漫长时光孕育与雕琢的杰作。书中不仅描绘了楠木的物理形态,更赋予其一种近乎神性的光辉。永乐四年(1406年),工部尚书宋礼奏报,几株巨木“不借人力,一夕出天谷达于江,盖山川之灵相之”。这则被朝廷奉为“神迹”的事件,成为“神木山”得名的由来,也拉开了明清两代长达数百年皇木采办的序幕。

作者笔触并未停留在传奇表面,如同一位地质勘探者和植物学家,深入探寻“灵相”背后的自然逻辑。首先考察了神木山,即四川沐川县境内的五指山(五子山)的丹霞地貌、溶洞阴河系统以及独特的“华西雨屏”气候。当地老人描述的“漩水”现象——特殊的“倒置地形”导致地下水突然喷涌,山溪瞬间暴涨旋即消退——为“神木自运”的神话提供了极富说服力的科学注脚:

南现河沟看上去几乎是干涸的,沟中乱石累累,只有一股细水,时断时续地流。江建元告诉我,别看现在没有水,但一涨山溪水就大得不得了,常常是冒出一大股水,铺天盖地而来,但一两天就消失了!这肯定是个奇特的现象,我很惊讶,想知道其中的原因。江建元说那是地下水的原因,当地人也叫“漩水”,猛涨起来,也不知道从哪里涌出来的,像打仗一样,很快又流干了,速来速去,来去无踪。

很显然,不是神灵庇佑,而是自然力量在特定地理条件下的偶然爆发。这种将神话“还原”为自然现象的努力,非但没有消解历史的神秘感,反而增添了一种敬畏——是对自然伟力与造化神奇的敬畏。这样的带着亲切田野考察意味的笔墨,让我想起苏东坡那篇著名的《石钟山记》:“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎 ?”

风物的悲剧亦由此开始:楠木的优良特性(坚硬、耐腐、芳香、唯美、神秘)使其成为宫殿栋梁的不二之选,却也成了它们命运的诅咒。书中详细记录了采伐与运输的惊人耗费:“楠木一株,长七丈,围圆一丈二三尺者,用拽运夫五百名。”从深山巨壑到通江河岸,每一步都浸透着民夫的血汗。那些曾经伫立千年的森林巨人,在“斧斤之声,震动山谷”中倒下,成为紫禁城太和殿的一根梁、一道柱。楠木的苦难,回应了庄子的寓言:即使生于深山密林中,只要存在着为人所用的价值,就逃不脱被砍伐的宿命。

过度的索取,必然带来难以恢复的生态灾难。随着巨木“浮大江,历湖广,抵直沽”,最终到达北京,川南的原始森林也随之凋零。到了清初,四川巡抚张德地实地踏勘后,痛心疾首地向朝廷奏报,昔日楠木之乡已“佳木凋落,栋梁之材绝为稀少”。一株楠木的成长需要成百千年的时间,而砍伐它只需片刻功夫,难怪诗圣当年会发出这样的浩叹:“虎倒龙颠委榛棘,泪痕血点垂胸臆”。《大明神木记》中的风物叙事,充满了深沉的历史悲悯与生态警示。

《大明神木记》更是一部充满珍贵历史细节的民族志或家族志,作者在风物叙述之际,敏锐地将镜头对准了神木山脚下生活的人们,特别是世居于此的安氏和夷氏两个家族,展现了帝国工程如何深深搅动着边地社会的微观生态。

马湖府在明代是一个典型的“羁縻”地区,朝廷通过任命当地少数民族首领为土官进行治理。安氏家族作为马湖府的世代知府,在此经营数百年,俨然一个“小王朝”。而沐川长官司(辖今沐川县全境以及屏山县中都镇等地)的副长官夷氏家族,则与安家世代联姻,关系盘根错节。皇木采办这项国家级任务,成了压在他们身上沉重担子,也成为影响权力格局的巨石。

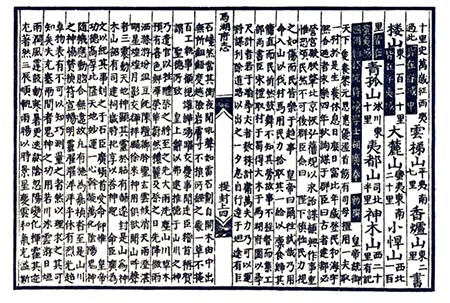

《钦定古今图书集成》马湖府卷中记载的神木山。图片:龚静染

书中对马湖知府安鳌的刻画尤为深刻:一方面,他是方志碑刻中“修桥补路、兴学敬神”的“贤太守”,受到兵部尚书余子俊等朝中大员的赞誉;另一方面,在《明实录》的官方定位中,又是一个“性残忍,暴虐民”的酷吏,最终因卷入血腥的“皇木案”(动用四千土民运木,发生溃逃并引发连环杀戮)而被凌迟处死。

值得注意的是,作者并没有简单地非黑即白,而是通过爬梳史料、实地走访安家村遗址,试图还原一个在威压权力、家族利益和个人野心之间挣扎的人生轨迹和心路历程。安鳌的悲剧,某种程度上是边疆土官在集权体系下的共同困境:他们既要完成朝廷的征派以表忠心,又要维持本地统治的稳定,在双重挤压下,极易走向残酷的压榨与内部倾轧。时代的尘土,落到任何人头,都可能是一块顽石。

与安家的陨落形成鲜明对比的,是夷氏家族的崛起。夷氏在安氏倒台后,抓住机会迅速向朝廷靠拢,捐田助学、赈济饥民,以“忠孝”形象赢得王朝的信任。书中记载的夷靖捐出“安鳌故田”为学田的情节,极具象征意义,标志着地方势力与旧有秩序的切割,和对新权力格局的融入。

通过这些家族的兴衰荣辱,作者为我们展示了帝国资源索取如何重塑了地方势力结构。皇木,这根冰冷的木材,在人类学的视野下,变成了一个能动的历史因素,它挑动着人性的贪婪与恐惧,维系或撕裂着亲缘网络,决定着家族乃至整个地区的命运走向。那些被征去运木的四千“冰川土民”,他们的汗水、泪水甚至血水,虽然只在史籍中留下模糊的背影,但作者的努力,让这些沉默的大多数,终于在历史中显影。

《大明神木记》还是一部耐人寻味的“木材政治”个性档案。书中揭示了大明王朝如何通过一项具体的物资征派,将其权力触角深入遥远的西南边陲,并在此过程中,完成对边疆的整合与控制。

皇木采办绝非简单的经济活动,而是一项高度政治化的国家行为。从“神木自运”的神话开始,皇木就被赋予了“圣德所致”的政治寓意,并为王朝无休止的索取披上一件“天命所归”合法的神圣外衣。每一次大规模的采木,都是对王朝合法性的一次宣传与肯定,也是对边地忠诚度的一次考验。

神木山祠的修建、胡广撰写的华丽碑文、朝廷派遣的祭祀,一系列文化性仪式,将遥远的马湖山区与北京的紫禁城象征性地连接起来:“那座过去不为人知的黄种溪山,已经变成了众人仰望的神木山……与千里之外的皇宫圣殿联系到了一起。”这种文化上的联结,是政治统治的深层基础。

同时,皇木采办也成为中央介入边疆事务、推行“改土归流”(废除世袭土官,改派流动官员)的绝佳借口。安鳌的倒台和马湖府土知府的废除,正在于他办理皇木过程中引发的民怨和内部矛盾,给了朝廷收回直接管理权的机会。朝廷以一种“惩戒”不称职土官的方式,顺利地将一个羁縻地区纳入标准的郡县制管理。木材,在这里成了大明权力推进的杠杆。

作者为我们翻开的“明朝采木账本”触目惊心。单次采办耗银可达三百多万两,几乎占到全国财政收入的一半以上。这种不计成本的耗费,暴露了晚期王朝为了维持其象征体系(如宏伟的宫殿)所付出的巨大代价,也折射出王朝治理中的深层次危机——官僚系统的腐败、财政管理的混乱与民生的极度凋敝。赵文华等官员采木贪腐的案例,只是冰山一角。当建造宫殿的木材需要举国之力,甚至成为压垮地方的最后一根稻草时,辽阔大明的根基的松动以至于崩溃,已然不可避免。

《大明神木记》的动人之处,还在于其超越单纯的史实考证,以一种充满人文关怀的笔调,让读者可以真切触及历史的质感。诸如偶遇的八十二岁老人江建元对当年勘测阴河未得报酬的“耿耿于怀”,安家村遗址上散落的石缸瓦砾……这些充满人味儿的场景与碎片,让尘封的历史瞬间变得鲜活、可感。

正如作者在后记所说:“真实的历史何尝又不是一种毛茸茸的状态?”正是这种对“毛茸茸”的历史细节或吉光片羽的执着,使得《大明神木记》不再是关于帝王将相的宏大叙事,而是关于环境、关于族群、关于每一个被时代洪流裹挟的个体的深沉吟咏。

历史不只是朝堂上的奏对和疆场上的厮杀,也是一根楠木的旅程,从川南的深山里,经过无数人的手,翻越崇山,跨越巨河,最终托起一座宫殿的飞檐。而在这一过程中,自然在叹息,边地在震荡,无数命运被改写。

神木秘史的《大明神木记》启示我们:在每一个宏伟的历史命题背后,都值得、都需要我们俯下身来,去倾听那些来自山川、来自民间、来自历史深处的喧哗与骚动,去倾听神木与帝国、边地与人的命运悲歌。

《大明神木记》

龚静染 著ISBN:9787580700155定价:68元出版时间:2025年10月上海译文出版社

《大明神木记》内容简介

《大明神木记》以明朝“神木”为轴,揭开一段被遗忘的史实:永乐年间,西南深山中的千年楠木被冠以“神”名,成为皇权象征。百万巨木跨越险峰激流,北运千里,筑就紫禁城的辉煌,却也耗尽国力、撕裂山川,埋下帝国衰落的伏笔。

本书融合历史学、地理学、人类学视角,深入四川马湖府沐川长官司旧地——这片西南边陲的千年秘境,追溯神木采伐如何撬动“改土归流”,引爆边疆与中央的博弈,还原役夫血泪、生态浩劫与王朝经济的隐秘关联。作者亲历险峻山川,田野寻踪,从军事古道到现代公路,从古蜀文明到族群融合,以非虚构笔法串联文献、传说与实地见闻,重现“神木叙事”背后的权力、欲望与自然之殇。

书中不仅解码皇木如何被神话为政治符号,更揭露一段掠夺史:三百年巨木砍伐殆尽,森林湮灭,警示古今。从诸葛南征路线到“三雄之乱”,从华西雨屏带到昆虫迁徙奇观,多维度呈现西南边疆的文明碰撞与地理密码。历史深处的惊心动魄,尽在一木一山间。

此文原载于:非虚构时间

【作者介绍】

向以鲜,诗人,随笔作家,四川大学教授。著有学术专著《超越江湖的诗人》《迷宫与玄珠》《盛世的侧影:杜甫评传》《中国石刻艺术编年史》,诗集“我的三部曲”“旋律三部曲”及长篇历史剧《花木兰传奇》等。获教育部人文社科奖、纳通国际儒学奖、四川文学奖、首届杨万里诗歌奖、李白杯诗歌奖等。2024年获得2023年度人民文学奖诗歌奖。