苏莲托主页

www.suliantuo.net

作者:向以鲜

作者授权

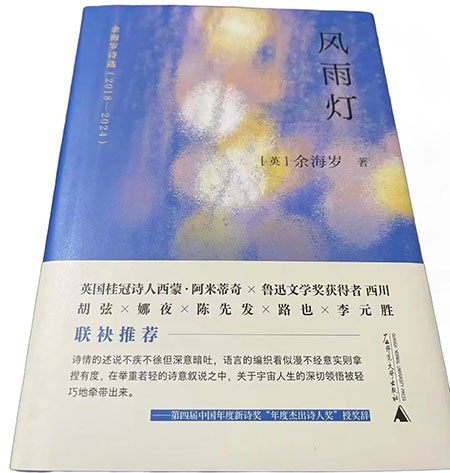

《风雨灯》/ 余海岁 著

广西师范大学出版社2025年6月出版

名家推荐

余海岁教授的诗歌最打动我的是,对一个已经迷失或渐行渐远之世界的向往——这个世界的大自然曾经为诗歌提供了固定的参照和可靠的隐喻。这些诗歌传达了往昔的声音,通过对现在如此脆弱和变动不居之概念和思想的精心观察,这些诗篇如挽歌一般,以悼念之辞吟哦着,献给一颗患病的星球和一门消失中的艺术。

——西蒙·阿米蒂奇(英国桂冠诗人)

诗歌和科学从根本上都是对世界终极问题的叩问,它们会用不同的方式抵达人类精神的最高处,十分重要的是,这种形而上的相遇,将给认识一切存在和未知之物提供更多的可能。余海岁教授的诗歌,大都是对个人生命经验的直接书写,可贵的是他的笔触在想象与现实之间,总能把这种日常性的写作,变得更具有精神性。他的诗歌有很好的抒情品质,但又是节制的,不泛滥的,耐人寻味。

——吉狄马加(诗人,中国作家协会诗歌委员会主任)

一方面深入科学,一方面深入中国传统文化,余海岁教授这样的人物现如今相当稀少。呈现于其现代诗写作中的思维转折、语言意外,及其对世界和自我的发现,构成了别样风景。

——西川(诗人、散文和随笔作家、翻译家,鲁迅文学奖获得者)

诗之力学

——余海岁《风雨灯》札记

文/向以鲜

具有多重身份的人,往往会在某些情境中,弱化其主体社会身份识别。说得直白点儿,就是不想被人们过分标签化或符号化。诗人余海岁在其新近出版的反向编年诗集《风雨灯》(2024-2018)中,有意无意间,试图淡出其世界知名岩土力学家的狠角色,从而以一个更为纯粹的诗人形象展露其卓尔不群的诗歌才华。但是,人们仍能从其或淡泊或炽热,或忧伤或深情的诗句中,指认其作为英国皇家工程院院士科学家的存在痕迹。很多东西都可以隐饰起来,但是基本的思维逻辑和思想锋芒是难以隐饰的,也没有必要隐饰。所以,在《致牛顿》一诗中,诗人干脆直接承认:“三百多年后。我,一个力学家/多次流连忘返于你的故园,时常徘徊/在那棵苍老的苹果树下。” 恰恰是这种绝大数诗人均不具备的观察与思考能力,一种冷峻的力量,为余海岁的诗歌注入一股刚健清冽的气息。也正是这种清冽的带着些许异质的东西,让我有几分着迷。

据说,在人类所有的科学门类中,天文学,数学和力学是最早被发育出来的古老学科。没有天文学,就没有古代农业;没有数学,也不可能有精确的天文学;没有力学,就连最原始的石器也可能无法打制出来。于此,作为力学家的余海岁有着比我们深刻得多的认识。其《力学浅说》可以视为岩土力学诗人关于诗之力学宣言:“一块石头与另一块石头的快速摩擦/可以产生火花。这黑夜里的希望之光/只需同等的力,背道而驰,加在/两块原本不相干的石头上//如出一辙的,是亘古常新的爱情/在两个陌生人之间滋长的过程与原理//牛顿说:两个独立的物体相撞/互相作用的力,大小相等/只是方向相反而已——//所以,一个人伤害另一个人/自己所受的伤害,也是/同样的刻骨铭心”。岩土力学固然复杂深奥,难以测绘,但是,岩石与岩石,岩石与泥土,泥土与泥土,大海与陆地,以及蓝色星球自转与公转,相互叠加挤压而形成的磅礴之力,一定是其中最基本的力量。诗歌的力学何尝不是如此,何尝不是各种力量对抗,冲突与协调而形成的语言结晶体。

岩土力学家对于石头的钟爱是可以理解的,如同流体力学家钟爱河流一样。在《一块石头》中,诗人写道:“为了铺成一条路,石头的形状/取决于它的刚度和强度/以及它激起的脚步声//刚度好。风雨交加的夜晚/石头不颤抖,不变形//强度高。电闪雷鸣的刹那/石头不屈服,不破裂//一块石头的魅力,就在于/它抗压,抗拉,抗剪,抗扭/而且不胆怯,不崩溃//和镣铐中的骨头一样”。在我们眼中,石头就是石头;在余海岁眼中,石头有了生命,有了人性中最可宝贵的因素。写给美国二十世纪百科全书式女诗人玛丽安·摩尔(Marianne Moore)的诗中,余海岁再次写及路石:“‘你半点智慧没有。你把石子碾碎成/大小相似的颗粒,然后在上面来回走动。’”//其实,蒸汽压路机的背后是有智慧的——/它把石子碾碎,“闪闪发光的碎石/被碾成最初始的绝对平面”,是为了/把路基压得更密实、更有强度/以便道路在未来承受无数的车辆来回/轮番碾压时,不再屈服、沉降/而更加平稳、安全//所以,只要压路机来回走动时/自重适中,而不使路面持续沉降/它,便略大于成功了”。司空见惯的被“蒸汽压路机”碾碎的“碎石”,其背后包含着寻常人忽略的“智慧”——力学家的身份在此显露出来——这是其他人很难写出的诗意,在碾压,破碎,重量,平面与沉降之间,始终有一种“不屈服”的力量存乎其间。

《风之痕》诗中,诗人以迥异的角度写及因冷热空气对流而形成的大自然风景:“空气受热。膨胀、变轻/继而向上飘浮/周遭的冷空气/乘虚而入,顺势横流//高升的空气,冷却、变重/再跌落……如此循环往复//世间,因而万象丛生:/沉浮、摇曳、波澜……呼啸/和颤抖。而且,无所不在/源远流长”。人们常以“捕风捉影”来形容某些事物的不可触及。在余海岁这儿,风,是可以捕获的。至于影子,似乎犹为诗人所偏爱。余海岁在《影子,兼答 W.S. 默温》诗中宣称:“影子在世人心目中留下的印记,远比真相更加深刻与久远”。W.S. 默温(W.S.Merwin)向世人提问:“何以没有了身体,/影子还能与我们待在一起?” 余海岁回答:“影子,是漂泊的事物/在不透明的状态下,试图/阻挡阳光洞穿时——/留下的伤口与疤痕//无一例外,所以形影不离”。这让我想起两千多年前,庄子那段著名的关于形影的谈话。

古往今来,古今中外,写月亮的数不胜数。可以毫不夸张地说,世上没有一个诗人,一生中不会写到月亮。余海岁也不例外,就在这部诗集上,诗人三次以“月亮”为题,一次写于2019年,一次写于2022年,一次写于2023年。印象深刻的是2019年那首《月亮》:“从古到今,多少双眼睛/曾见证过月亮和月圆//登上月球,人类才发现/它荒芜的表面,其实/很灰暗—沥青一样//月亮、月圆……原本只是/月球依托黑暗,借太阳/照耀,而折射出的—//一道遥远而迟到的假象”。这样的月亮足够冷峭,甚至冷酷,在璀璨明亮的光辉之下,还有荒芜,灰暗,沥青一样的一面。这轮月亮,完全不同于古典时代的月亮,既不是李白霜雪般的月亮,也不是杜甫白露中的月亮。这并不是说,力学家诗人余海岁缺乏诗意——余海岁是熟悉李白月亮的,在另一首《月亮》中,就直接写到了李白的月光:“而在秦娥梦断的秦楼上/她是一枚在李白的九州/洒下一地霜的月如钩”——恰恰相反,在我看来,荒芜的月亮,很多时候,比明媚的月亮更诗意,更能打动人心。我曾在一首名为《月亮咖啡》的诗中写道:“喝咖啡得到荒凉的地方/风尘婆娑深处/在光亮的反照中/最好还要有一些//沙漠或废墟的气味/银匙搅动周遭寂静/雪落山河的苍凉世界/是必不可少的况味伴侣”。

去过意大利的诗人,可能都会写及位于托斯卡纳大区比萨城北面的比萨斜塔,这座历经两百年才建成的教堂钟楼,本身就是一首动人的建筑力学诗篇。余海岁的《比萨斜塔》,一篇关于建筑学与岩土力学以及与美学等多学课相交叉的诗学表达:“伽利略站在故乡的钟楼上/扔下两个重量不同的铅球/出人意料。它们,居然//同时落到了地面——/斜塔上的自由落体,正好/击中亚里士多德的直觉:/“重的物体会先到达地面” //真相,从此露出水面//八百年的斜而不倒/是不完美之美的典范/超人都不敢把它扶正//它的设计并非是斜的——/因为地基土的不均匀性/导致塔的不均匀沉降//塔斜了。却不甘心倒下/施工就变得越来越慢/断断续续,花了二百年//不完美之美的极致,终究/需要漫长的时间才能抵达”。只有岩土力学家才能写出这样的诗句:“因为地基土的不均匀性/导致塔的不均匀沉降”。在地基与塔的双边“不均匀”作用下,人力与造化,共同完成了“不完美之美的典范”。

我个人很喜欢《山上的树》这首诗,充满力学与均衡之美:“看到山上的一棵树/借助查拉图斯特拉之口/尼采如是说://“它越是想往高处和亮处升上去/它的根就越发强有力地拼命/伸往地里,伸向下面,伸进/黑暗里,伸进深处” //因为能量守恒定律——/树干和树枝升往高处和亮处的/所需能量,必须要由/树根伸向地里,伸向深处/伸向黑暗,来获取//就像,建筑物建得越高/它所需的地下基础/就会越深//所以,高度永远都需/通过深度才能抵达。光明/只会诞生在隧道的尽头”。这儿不仅显现出一个岩土力学家的本相,也显现出一诗人的洞察力。道出的只是一个众所周知的“根深叶茂”的生命现象,但是只有余海岁才言说得这样深入且美妙。这样的诗句可堪流传,已初具箴言般的品质。

如果说,科学技术更多的是朝向当下或未来,那么,余海岁的诗歌还有另外一个方向,朝向古老的方向,朝向故国的方向。事实上,“风雨灯”的名字,就是一个相当汉语古风十足的名字,立即让人想到宋代诗人黄庭坚在《寄黄几复》中吟出的名句:“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”熟悉中国古典诗词的人知道,虽然“风雨”和“灯”常常出现于诗人或词人的笔下,但是将两者凝结为一个较为固定的词组,则是较为晚近的事。我们在明代诗人居节的《子建自楚归过访》诗中初见风雨灯影:“朝云梦里江南路,风雨灯前夜半鸡。”至于晚明诗人黎祖功在《读贤书》中所写“天地雪霜笠,江湖风雨灯”,则是直接脱胎于黄山谷诗意。来看看诗人以之作为诗集名称的《风雨灯》吧:“树上的风雨灯/迷蒙中驱赶着夜色/天光渐渐撕破云层//紧抓阳光的果实/昼夜间突然在飞鸟/俯冲的速度里变红//就像双手紧握时光的人/在汗水流动的反光中/突然发现头发/已经变白”。树上的风雨灯当然不同于江湖的风雨灯,但当它们同时间或岁月溶合在一起时,确实又具有相当多说不清道不明的共性,尤其是红色的果实与白色的头发相互辉映时。

余海岁常年客居海外,如一盏孤悬的“孤灯”:“我没敢再次/踏上这座桥——我怕/它会被心中的/孤灯/猝然压垮”(《桥》)。这个出身于有着悠久且辉煌历史文化的徽州异乡人,萦回其诗中的乡愁,无论是对故乡河流丰乐河的歌唱,还是对故土南乡的眷恋,都有着真切的肉身呈现。《我的牛》,一副朴素唯美得令人心痛的乡村风俗画:“多少个黄昏/牵着我的牛,从田间/往回走。有时骑在/它背上,手挥竹笛/遥指夕阳山外山//一晃,几十年过去了/我的牛早已不在人间//可是,那一片江南的/水田漠漠,黄昏时/总有白鹭惊起,飞向/我记忆的天空”。童年牵牛骑牛的记忆难以抹去,那头带给诗人秘密欢乐的牛,早已不在人间。诗的结束部分,化用王维“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”诗意,用得非常自然,察觉不到用典的痕迹。《雨》是一首怀念故乡和童年的小诗,小得让人愿意久久沉吟其间:“每次看见下雨/我都会想起小时候//坐在床上。听着窗外的/雨声—母亲在缝补//我,慢慢翻响一页/一页的小人书……” 小得让人想哭。

令人欣慰的是,理工科出身的余海岁,却与古典诗歌之间保持着自然而然的关联。这种关联,并不因诗人的科学身份或广阔的时空而有所阻隔。这是诗歌的胜利,也是汉语的胜利。诗人在《芦苇》中写道:“读你,在唐诗宋词里/看你,在秋风萧瑟时/念你,在月圆临窗前”。不要小瞧了芦苇,法国17世纪哲学家、数学家和物理学家布莱兹· 帕斯卡尔(Blaise Pascal)在《思想录》中赞美道:“人只不过是一根芦苇,是自然界最脆弱的东西;但他是一根能思想的芦苇。” 余海岁的芦苇,不仅是思想的芦苇,更是古典汉语的芦苇。

诗人的《跨年》一诗,可与唐代诗人王湾的传世金句“海日生残夜,江春入旧年”互读。王湾生得是时候,大海也来得是时候。盛唐时代真是一个诗歌的好时代,堂堂大宰相张说在他的政事堂上,在庄严肃穆的厅壁之上,亲自手书并张挂的不是什么枯燥的官箴或人生座右铭,而是并没有什么显赫地位的诗人王湾的两句诗:“海日生残夜,江春入旧年。” 这个行为太富有幻想空间了,其间蕴蓄着一种神秘的诱惑,让人禁不住想张开双臂,去迎接一个光辉的时代。是啊,这就是大唐,这就是我们的盛唐:一轮火红的太阳,就要从黑沉沉的大海波涛之间跳出来,仿佛一颗滚烫的心脏,又像一枚海神托举的璀璨宝藏!那是太阳与大海交相辉映的光芒——从辽阔的海平面升起,也从大唐宰相的皇宫办公室升起——那一刻,大海和皇宫连成了一片,成了大海的宫殿,太阳的宫殿,诗歌的宫殿。在这样的诗歌照耀之中,还有自由无羁的希望,以及摆脱旧时代的春天,正在由小变大、由弱变强,由远及近。诗人余海岁继续写道:“如果你是个名词/那就是岁末遥远的炊烟/或是年终最后绽放的烟花//我更看重你是动词的姿态/从悬崖顶峰,纵身一跃/跨过鸿沟—瞬间/回到地平线//正是这个从一到零的/裂变而绝处逢生/世间,才又重新找到了/攀高登顶的/钥匙”。王湾诗中的动词“生”与“入”在此完美具象化了。

就在将要结束这篇札记的时刻,余海岁的诗句再次被石头“撞击”出来。“撞击”是诗人喜欢的一个充满力学之美的动词,如同他在《闪电》中所描述的那样:“暴风来时,乌云中的水滴/互相摩擦、撞击,生出正负电荷/正电荷高高在上/负电荷,屈居云底”。乌云撞击出闪电,石头同样可以撞击出闪电:“一块石头的魅力,就在于/它抗压,抗拉,抗剪,抗扭/而且不胆怯,不崩溃——//和镣铐中的骨头一样”。一块石头的魅力如此,一首诗的魅力更是如此。一首真正能够站立起来的诗歌,一定是一根镣铐中的骨头!石头充满了力量,一首精力弥满的诗歌,就是一块“不胆怯,不崩溃”的石头——这是真正的诗之力学!

从某种意义来看,诗学就是诗之力学。1937年,新批评派的艾伦·退特(Allen Tate)发表重要诗学主张《论诗的张力》。在这篇论文中,退特创造性地发明了一个英文词汇Tension:“我们公认的许多好诗——还有我们忽视的一些好诗——具有某种共同的特点,我们可以为这种单一性质创造一个名词,以便更加重视地理解这些诗。这一性质,我们称之为‘张力’。”为了便于人们的理解,艾伦·退特解释道:“我不是把它当作一般比喻来使用这个名词的,而是作为一个特定名词,是把逻辑术语‘外延’(extension)和‘内涵’(intension)去掉前缀而形成的。我所说的诗的意义就是它的张力,即我们在诗中所能发现的全部外展和内包的有机整体。”

今天是九月二日,一个全世界都在纪念的胜利之日。突然想起九叶蜀中诗人陈敬容在民国三十六(1947)所写的《力的前奏》,似乎是一种巧合,也像是一种暗示或警醒:“歌者蓄满了声音/在一瞬的震颤中凝神//舞者为一个姿势/拼聚了一生的呼吸//天空的云、地上的海洋/在大风暴来到之前/有着可怕的寂静//全人类的热情汇合交融/在痛苦的挣扎里守候/一个共同的黎明”。

——2025年9月2日—9月8日成都石不语斋

【本文作者介绍】

向以鲜,诗人,随笔作家,四川大学教授。著有学术专著《超越江湖的诗人》《迷宫与玄珠》《盛世的侧影:杜甫评传》《中国石刻艺术编年史》,诗集“我的三部曲”“旋律三部曲”及长篇历史剧《花木兰传奇》等。获教育部人文社科奖、纳通国际儒学奖、四川文学奖、首届杨万里诗歌奖、李白杯诗歌奖等。2024年获得2023年度人民文学奖诗歌奖。2025年10月获第十一届冰心散文奖,上世纪八十年代与同仁先后创立《红旗》《王朝》《天籁》和《象罔》等民间诗刊。

《风雨灯》诗选

余海岁

弯曲的湖面

沿着湖边散步

从湖面上,可以观察到

万物的流变与诱惑。因为

湖面是一个巨大的镜子

当太阳以光速变成湖水时

它会瞬间感受到大地上的汹涌

而当乌云偶尔遮住太阳的光辉

太阳却在水底用火焰将乌云高高托起

每当狂风吹破无底的天空

万物总以弯曲的姿态

抗拒风的加速度——唯有乌云

在闪电的尖叫声中

颤抖着,逃离天空

以斜雨的方式坠

入弯曲的湖面

远方

一个少年,背着书包

在妈妈的陪伴下

来到一个不起眼的远方

他慢慢整理并轻轻放下一束花……

后来,我听说那个很远的远方

竟成了——

一片花的海洋

致玛丽安·摩尔

“你半点智慧没有。你把石子碾碎成

大小相似的颗粒,然后在上面来回走动。”

其实,蒸汽压路机的背后是有智慧的——

它把石子碾碎,“闪闪发光的碎石

被碾成最初始的绝对平面”,是为了

把路基压得更密实、更有强度

以便道路在未来承受无数的车辆来回

轮番碾压时,不再屈服、沉降

而更加平稳、安全

所以,只要压路机来回走动时

自重适中,而不使路面持续沉降

它,便略大于成功了

跨年

如果你是个名词

那就是岁末遥远的炊烟

或是年终最后绽放的烟花

我更看重你是动词的姿态

从悬崖顶峰,纵身一跃

跨过鸿沟——瞬间

回到地平线

正是这个从一到零的

裂变而绝处逢生

世间,才又重新找到了

攀高登顶的

钥匙

蒲公英

种子在旷野的微风中

飞向昨夜浩瀚的星空

用翅膀呼唤黎明的

是梦中的灯火阑珊

穿过黄昏尽头的诺言

是被月光识破的琴弦

灯

从我家厨房的窗口往后望去

可以看到的是后院

邻居家三层楼顶上的

一扇天窗

冬天早上早起时

天还没有亮

上班前坐着吃早餐

我总会习惯性的望一眼那扇天窗

如果天窗里亮着灯

不知为什么

我总会感到一丝莫名的

温暖。我想——

那盏漫不经心的灯

永远不会知道

多年来,它一直

在忽明忽暗地

鼓舞着我

山上的树

看到山上的一棵

树借助查拉图斯特拉之口

尼采如是说:

“它越是想往高处和亮处升上去

它的根就越发强有力地拼命

伸往地里,伸向下面,伸进

黑暗里,伸进深处”

因为能量守恒定律——

树干和树枝升往高处和亮处的

所需能量,必须要由

树根伸向地里,伸向深处

伸向黑暗,而获取

就像,建筑物建得越高

它所需的地下基础

就会越深

所以,高度永远都需

通过深度才能抵达。光明

只会诞生在隧道的尽头

镜子

小时候。镜子只是背面镀银的

一块块玻璃。镜中隐惑的

是背后不断逝去的流水与青山

唯有转身,才能看到一颗不甘的心

长大后。镜子便是人世间的

一双双眼睛。瞳孔里折射的

是身边变幻莫测的江湖与刀光

“镜子也是一扇窗户。如果我从中

跳出来,我就会落进我的手臂里。”

沈园

巨石一劈为二。忍着

断裂的剧痛,沉默不语

劳燕分飞后的邂逅,挥霍了

一缕梦断香消。留下一堵破败的

千年词壁

春波绿。惊鸿已无踪影

墙上斑驳的字迹也已模糊

沉寂的断云石,在入口

揣测云中的孤鹤——

断裂远不及决裂?

图宾根

五月的图宾根

荷尔德林的故乡吟

是一个起点,也是一个终点

从这出发,走向黑格尔的历史:

历史是一堆灰烬,但

灰烬深处有余温

也是在这,张枣最终丢失了

留在镜中的凄美回响:

只要想起一生中后悔的事

梅花便落了下来

小满

栀子花开满山野。芳青的你

从春秋间的尺幅里缓缓走来

麦穗在微风中晃动,老牛把大地

拉成犁沟,梅雨滴响五月的天空

升起的炊烟,锁定节气的荡漾

黄昏从悬崖上渐渐坠入河流

栅栏外,走近的你

像一首《如梦令》,欲语还休……

月亮

从古到今,多少双眼睛

曾见证过月亮和月圆

登上月球,人类才发现

它荒芜的表面,其实

很灰暗——沥青一样

月亮、月圆……原本只是

月球依托黑暗,借太阳

照耀,而折射出的——

一道遥远而迟到的假象

《风雨灯》作者介绍 余海岁,号南乡子,皖南徽州人。世界著名岩土力学家,诗人,牛津大学博士,英国皇家工程院院士。现任英国利兹大学常务副校长。曾任英国利兹大学署理校长及英国诺丁汉大学副校长。2011年入选世界名人录。著有个人诗词集《心相忆》《天涯梦回》《立冬辞》《风雨灯》。曾获第四届中国年度新诗奖“年度杰出诗人奖”和第九届“剑桥徐志摩诗歌奖”暨“徐志摩银柳叶诗歌奖”。

本页图片由本文作者提供